Gustave Flaubert (1821-1880), grand écrivain français du 19ème siècle a marqué la littérature par ses oeuvres. Son père décède en 1846 alors qu’il a 25 ans. C’est alors qu’il se met à écrire un de ses romans les plus connus : L’éducation sentimentale. Il noue en même temps une relation avec la poétesse Louise Colet qui deviendra sa confidente lors de l’écriture de son roman.

Pour plus de lettres d’auteurs célèbres, c’est par ici !

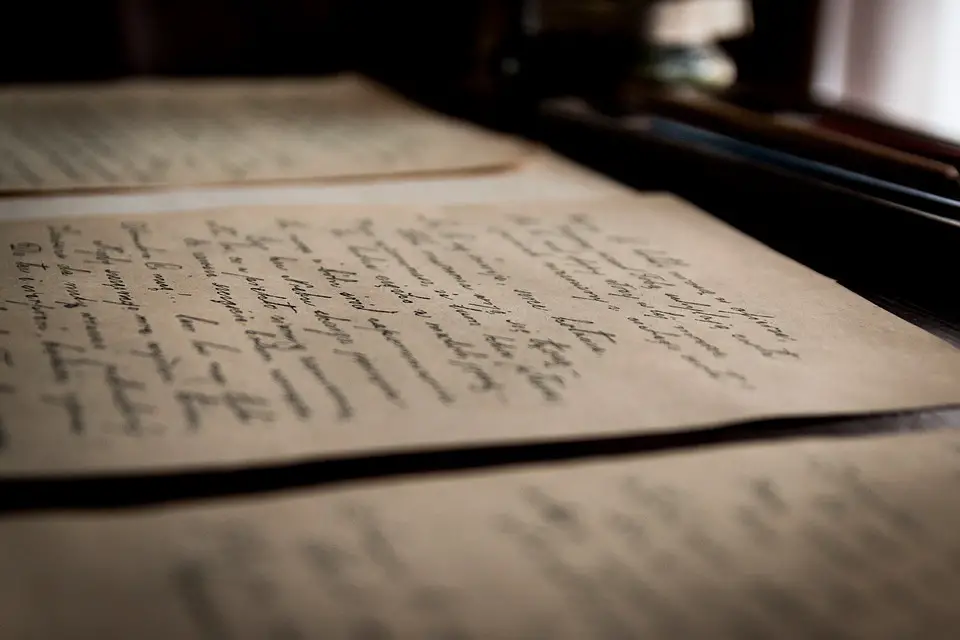

Jeudi soir, 11 heures. 6 Août 1846.

Ta lettre de ce matin est triste, est d’une douleur résignée. Tu m’offres de m’oublier si cela me plaît. Tu es sublime. Je te savais bonne, excellente, mais je ne te savais pas si grande. Je te le répète : tu m’humilies, par la comparaison que je fais de toi à moi. Sais-tu que tu me dis des choses dures ? et ce qu’il y a de pire, c’est que c’est moi qui les ai provoquées. Tu me rends donc la pareille ; c’est une représaille. Ce que je veux de toi ? Je n’en sais rien. Mais, ce que je veux moi, c’est t’aimer, t’aimer mille fois plus. Oh ! si tu pouvais lire dans mon coeur, tu verrais la place où je t’ai mise ! Je vois que tu souffres plus que tu ne l’avoues ; tu t’es guindée pour écrire cette lettre. N’est-ce pas que tu as bien pleuré avant ? Elle est brisée ; on y sent une lassitude de chagrin et comme l’écho affaibli d’une voix qui a sangloté. Avoue-le ; dis-moi de suite que tu étais dans un mauvais jour, que c’est parce que ma lettre t’avait manqué. Sois franche ; ne fais pas la fière ; ne fais pas comme j’ai trop fait. Ne retiens pas tes larmes ; ça vous retombe sur le coeur, vois-tu, et ça y fait des trous profonds. J’ai une pensée qu’il faut que je te dise : je suis sûr que tu me crois égoïste. Tu t’en affliges et tu en es convaincue. Est-ce parce que j’en ai l’air ? Là-dessus, tu sais, chacun s’illusionne. Je le suis comme tout le monde, moins peut-être que beaucoup, plus peut-être que d’autres. Qui sait ? Et puis c’est encore là un mot qu’on jette à la tête de son voisin sans savoir ce qu’on veut dire. Qui ne l’est pas, égoïste, d’une façon plus ou moins large ? Depuis le crétin qui ne donnerait pas un sou pour racheter le genre humain, jusqu’à celui qui se jette sous la glace pour sauver un inconnu, est-ce que tous, tant que nous sommes, nous ne cherchons pas suivant nos instincts divers la satisfaction de notre nature ? Saint Vincent de Paul obéissait à un appétit de charité, comme Caligula à un appétit de cruauté. Chacun jouit à sa mode et pour lui seul ; les uns en réfléchissant l’action sur eux-mêmes, en s’en faisant la cause, le centre et le but, les autres en conviant le monde entier au festin de leur âme. Il y a là la différence des prodigues et des avares. Les premiers prennent plaisir à donner, les autres à garder. Quant à l’égoïsme ordinaire, tel qu’on l’entend, quoiqu’il me répugne démesurément à l’esprit, j’avoue que, si je pouvais l’acheter, je donnerais tout pour l’avoir. Etre bête, égoïste, et avoir une bonne santé, voilà les trois conditions voulues pour être heureux ; mais si la première nous manque, tout est perdu. Il y a aussi un autre bonheur, oui il y en a un autre, je l’ai vu, tu me l’as fait sentir ; tu m’as montré dans l’air ses reflets illuminés ; j’ai vu chatoyer à mes regards le bas de son vêtement flottant. Voilà que je tends les mains pour le saisir… et toi-même tu commences à remuer la tête et à douter si ce n’est pas une vision (quelle sotte manie j’ai de parler en métaphores qui me disent rien !). Mais je veux dire qu’il me semble que toi aussi, tu as de la tristesse au coeur, et de cette profonde qui ne vient de rien et qui, tenant à la substance même de l’existence, est d’autant plus grande que celle-ci est plus remuée. Je t’en avais avertie, ma misère est contagieuse. J’ai la gale ! Malheur à qui me touche ! Oh ! ce que tu m’as écrit ce matin est lamentable et douloureux. Je me suis imaginé ta pauvre figure triste en songeant à moi, triste à cause de moi. Hier j’étais si bien, confiant, serein, joyeux comme un soleil d’été entre deux ondées. Ta mitaine est là. Elle sent bon, il me semble que je suis encore à humer ton épaule et la douce chaleur de ton bras nu. Allons ! Voilà des idées de volupté et de caresses qui me reprennent, mon coeur bondit à ta pensée. Je convoite tout ton être, j’évoque ton souvenir pour qu’il assouvisse ce besoin qui crie au fond de mes entrailles ; que n’es-tu pas là ! Mais lundi, n’est-ce pas ? J’attends la lettre de Phidias. S’il m’écrit, tout se passera comme il est convenu.

Sais-tu à quoi je pense ? A ton petit boudoir où tu travailles, où… (ici pas de mot, les trois points en disent plus que toute l’éloquence du monde). Je revois la pâleur de ta tête sérieuse, quand tu te tenais par terre dans mes genoux… et la lampe ! Oh ! ne la casse pas, laisse-là ; allume-la tous les soirs, ou plutôt à de certains jours solennels de ta vie intérieure, quand tu entameras quelque grand travail ou que tu le finiras. Une idée ! J’ai de l’eau du Mississipi. Elle a été rapportée à mon père par un capitaine de vaisseau, qui la lui a donnée comme un grand présent. Je veux, quand tu auras fait quelque chose que tu trouveras beau, que tu te laves les mains avec ; ou bien je la répandrai sur ta poitrine pour te donner le baptême de mon amour. Je divague, je crois ; je ne sais ce que je disais avant de penser à cette bouteille. C’était la lampe, n’est-ce pas ? Oui, je l’aime, j’aime ta maison, tes meubles, tout, si ce n’est l’affreuse caricature à l’huile qui est dans ta chambre à coucher. Je pense aussi à cette vénérable Catherine qui nous servait pendant le dîner, aux plaisanteries de Phidias, à tout, à mille détails, mais qui m’amusent. Mais sais-tu les deux postures où je te revois toujours ? C’est dans l’atelier, debout, posant, le jour t’éclairant de côté, quand je te regardais, que tu me regardais aussi ; et puis le soir, à l’hôtel, je te vois couchée sur mon lit, les cheveux répandus sur mon oreiller, les yeux levés au ciel, blême, les mains jointes, m’envoyant des paroles folles. Quand tu es habillée, tu es fraîche comme un bouquet. Dans mes bras je te trouve d’une douceur chaude qui amollit et qui enivre. Et moi, dis-moi comment je t’apparais. De quelle façon mon image vient-elle se dresser sous tes yeux ?… Quel pauvre amant je fais, n’est-ce pas ! Sais-tu que ce qui m’est arrivé avec toi ne m’est jamais arrivé ? (j’étais si brisé depuis trois jours et tendu comme la corde d’un violoncelle). Si j’avais été homme à estimer beaucoup ma personne, j’aurais été amèrement vexé. Je l’étais pour toi. Je craignais de ta part des suppositions odieuses pour toi ; d’autres peut-être auraient cru que je les outrageais. Elles m’auraient jugé froid, dégoûté ou usé. Je t’ai su gré de cette intelligence spontanée qui ne s’étonnait de rien, quand moi je m’étonnais de cela comme d’une monstruosité inouïe. Il fallait donc que je t’aimasse, et fort, puisque j’ai éprouvé le contraire de ce que j’avais été à l’abord de toutes les autres, n’importe lesquelles. Tu veux faire de moi un païen, tu le veux, ô ma muse ! toi qui as du sang romain dans le sang. Mais j’ai beau m’y exciter par l’imagination et par le parti pris, j’ai au fond de l’âme le brouillard du Nord que j’ai respiré à ma naissance. Je porte en moi la mélancolie des races barbares, avec ses instincts de migrations et ses dégoûts innés de la vie qui leur faisaient quitter leur pays comme pour se quitter eux-mêmes. Ils ont aimé le soleil, tous les barbares qui sont venus mourir en Italie ; ils avaient une aspiration frénétique vers la lumière, vers le ciel bleu, vers quelque existence chaude et sonore ; ils rêvaient des jours heureux, pleins d’amours, juteux pour leurs coeurs comme la treille mûre que l’on presse avec les mains. J’ai toujours eu pour eux une sympathie tendre, comme pour des ancêtres. Ne retrouvais-je pas dans leur histoire bruyante toute ma paisible histoire inconnue ? Les cris de joie d’Alaric entrant à Rome ont eu pour parallèle, quatorze siècles plus tard, les délires secrets d’un pauvre coeur d’enfant. Hélas ! non, je ne suis pas un homme antique ; les hommes antiques n’avaient pas de maladies de nerfs comme moi ! Ni toi non plus, tu n’es ni la Grecque, ni la Latine ; tu es au delà : le romantisme y a passé. Le christianisme, quoique nous voulions nous en défendre, est venu agrandir tout cela, mais le gâter, y mettre la douleur. Le coeur humain ne s’élargit qu’avec un tranchant qui le déchire. Tu me dis ironiquement, à propos de l’article du Constitutionnel, que je fais peu cas du patriotisme, de la générosité et du courage. Oh non ! J’aime les vaincus ; mais j’aime aussi les vainqueurs. Cela est peut-être difficile à comprendre, mais c’est vrai. Quant à l’idée de la patrie, c’est-à-dire d’une certaine portion de terrain dessinée sur la carte et séparée des autres par une ligne rouge ou bleue, non ! la patrie est pour moi le pays que j’aime, c’est-à-dire celui que je rêve, celui où je me trouve bien. Je suis autant Chinois que Français, et je ne me réjouis nullement de nos victoires sur les Arabes, parce que je m’attriste à leurs revers. J’aime ce peuple âpre, persistant, vivace, dernier type des sociétés primitives, et qui, aux haltes de midi, couché à l’ombre, sous le ventre de ses chamelles, raille, en fumant son chibouk, notre brave civilisation qui en frémit de rage. Où suis-je ? où vais-je ? comme dirait un poète tragique de l’école de Delille ; en Orient, le diable m’emporte ! Adieu, ma sultane !… N’avoir pas seulement à t’offrir une cassolette de vermeil pour faire brûler des parfums quand tu vas venir dormir dans ma couche ! Quel ennui ! Mais je t’offrirai tous ceux de mon coeur. Adieu, un long, un bien long baiser, et d’autres encore.

Pour plus de lettres de Flaubert à Louise Colet

(Source : http://www.bmlisieux.com/)